何燕生谈道元禅思想研究:从中国到日本

中国禅传播至东亚诸国,取得长足的发展,形成了所谓“日本禅(Zen)”“朝鲜禅(Sŏn)”“越南禅(Thiên)”等,特色鲜明。

日本接受中国禅,始于奈良时期。然而,禅宗作为佛教的一个宗派,扎根于日本社会,则始于镰仓时期,其代表性人物即是荣西(1141-1215)和道元(1200-1253)。荣西和道元二人先后入宋求法,荣西将中国临济宗传入日本,道元将中国曹洞宗引进日本。特别是道元,对中国禅思想进行了不少创造性的发挥,发展了中国禅思想。近代以来,道元被公认为代表日本的佛教哲学家,在日本佛教史上占有重要地位。研究道元思想,考察其对中国禅的吸收与转化,不仅有助于我们了解中国禅在周边国家的流传与影响,同时还为我们从东亚视角理解中国禅思想提供一种别样的路径。国际著名道元研究专家何燕生教授所著的《道元与中国禅思想》,最近由中国大百科全书出版社出版;借此机会,我们请何燕生教授与读者分享他的研究成果。

何燕生教授

何燕生著《道元与中国禅思想》(中国大百科全书出版社,2024年8月出版)

您的研究给我印象最深的是,首先能够明显地感觉到您与日本国内的道元研究者在视角和方法上呈现出迥然不同的风格。比如,日本学者研究道元禅思想时,一般比较注重探索道元思想的独特性,即揭示道元与中国禅思想之间的“非连续性”。而您的研究恰恰相反,试图将道元置于中国禅思想史的脉络中进行考察,以阐明两者之间的“连续性”,同时又结合道元所处的时代背景和思想情况,兼论两者之间的“非连续性”。能否请您结合日本学界的研究现状,谈谈这种区别从何而来?

何燕生:日本从学术的角度研究道元,有一百年多的历史。纵观日本的道元研究,从方法论来说,主要分为“宗学研究”和哲学研究。“宗学”类似于基督教“神学”,带有一种护教式的立场。其实,日本的整个佛教研究都或多或少地带有一种很强烈的佛教宗派意识,他们对中国佛教的研究也呈现出类似的特点。道元是日本曹洞宗的开山祖师,由曹洞宗创立驹泽大学,是道元研究的重镇。他们的研究成果非常之多,编辑整理的资料和字典等内容翔实,值得我们参考的观点也不少。但绝大多数属于护教式的“宗学”研究立场,多强调祖师思想的独特性,文献考据也偏于保守。

关于哲学路径的研究,最早始于大正时期非常有名的哲学家和辻哲郎(1889-1960)。他在一百年前写了一篇很长的学术论文《沙门道元》,将道元视为颇具哲学思想的宗教家,试图把道元研究从宗门中解放出来。后来京都学派的代表人物,比如,西田几多郎、田边元、西启谷治、上田闲照等都研究道元,而且继承并强化了作为哲学家的道元形象。然而,从与中国禅思想相关联的角度出发,把道元放在中国禅思想史上进行探讨的研究,一直以来是一个空白,拙著是一次开拓性的尝试,迄今尚未见有第二本同类著作出版。

何燕生著《道元と中国禅思想》(日本法藏馆出版,2000年)

这次中文版出版,日本著名佛教学者末木文美士教授写了推荐语:“本书站在宗门之外的立场,且最大限度地发挥作者出身中国的有利条件,试图阐明道元在思想史上的地位,是一部开辟新视野的学术专著。作者扎实地依据文献,不囿于前人的观点,试图探索出一条自由地进行批判性研究的途径,使我们深深地感到,道元研究的确迎来了一个全新的阶段。”所谓“批判性研究”,具体来说,我们应该如何理解道元对中国禅思想特别是对如净、宏智正觉等中国禅师思想的接受和转化?

何燕生:首先,道元入宋求法,深得如净印可,尊称如净为“古佛”。对道元而言,如净是极其重要的存在。但是现存关于如净的文献资料并不多。日本关于如净的研究,主要来自道元研究方面,一般都依据《大正藏》所收录的《如净语录》和《如净续语录》。《如净语录》是如净示寂后不久,由他的十位弟子编辑而成,而且很早就传到日本,目前保存了五个版本。但各个版本内容上有遗漏,卷数结构不一致,字句表达也经过了校改,未能记载原本面貌,可以说都不是完本。因此,视现存的《如净语录》为如净思想的完整表达,并不妥当。我在书中对这些问题具体进行了考察。

至于《如净续语录》,其实是江户时代由日本曹洞宗僧侣赝撰的语录。之前,日本宗派学者也提出过怀疑,但是他们并没有指出明确的证据。我根据正文内容,从语言表达和思想两个方面进行考察。首先,根据卍山道白《天童遗落录序》中的记载,《如净续语录》是《如净语录》所收录的《天童景德寺语录》中“遗落”的二十条上堂语。但我们通过对比《如净续语录》和《天童景德寺语录》,发现两者在上堂风格、对如净的称谓以及其他一些主要用语措辞上,存在着较大的差异,甚至有相互矛盾的地方。我同时通过考察《如净续语录》中引用的曹山本寂的语录,并结合《曹山语录》在日本的流传情况,从文献学角度进行了考察。我的结论是:《如净续语录》中所谓的上堂语,其实是抄袭自《曹山语录》中的公案;《如净续语录》成书于江户时代初期,是日本曹洞宗僧侣在“宗统复古运动”(即恢复曹洞宗传统的一种宗派运动)的背景下杜撰出来的,其目的是确立如净作为曹洞宗祖师的地位,为如净正名。我的这一观点,得到了日本著名禅宗史专家石井修道等学者的赞同。我至今仍然坚持这一观点。

关于道元与如净的思想关联性问题,我也进行了讨论。道元对如净思想的继承,主要体现在修证论上。“只管打坐,身心脱落”是道元修证论的关键词。有日本学者指出,《如净语录》中不见有“身心脱落”一词,仅见有“心尘脱落”,所以他认为,道元的修证论并非继承自如净,是道元的独创。然而,我们结合语境考察,发现如净的“心尘脱落”并不是一种开悟表达;该词其实是赞叹观音菩萨像的一句偈语,分别从头、脚、体、心四方面赞叹观音的“妙相”。因此,把“心尘脱落”视为一种开悟语言,并不妥当。我在书中同时还通过对照《如净语录》和道元在如净门下的参问笔记《宝庆记》,发现所谓直下猛烈坐禅,消除身心种种烦恼,达到“物心两忘”的境地,其实是如净修证思想的核心,与道元所说的“只管打坐,身心脱落”的含义并无二致。因此,可以认为,道元强调坐禅,其实是对如净言教的一种的继承;道元的修证论,有着浓厚的如净思想的印记,不能一味地强调道元的独创性。

除了如净,我在书中同时还考察了宋代曹洞宗的集大成者宏智正觉对道元的影响。过去,日本曹洞宗宗派学者也有一些研究,但结论过于单纯。比如,有学者看到道元著作中有“皓玉无瑕,琢磨增辉”一语,便认为这是针对宏智“皓玉无瑕,雕文丧德”一语的改动,是道元不能认可宏智正觉的思想的缘故;看到道元《坐禅箴》中的个别字句与宏智的《坐禅箴》相异,比如“知”“照”二字,在道元《坐禅箴》中则为“现”和“成”等,同样认为这是因为道元并不认同宏智正觉的思想的缘故,从而提出道元的坐禅思想也非宏智坐禅思想的继承,而是在对宏智思想的一种扬弃和超越的主张,等等。然而,我们如果结合这些用语的具体语境考察,便可发现情况并非如此。比如,道元所说的“皓玉无瑕,琢磨增辉”尽管从字面上看是对宏智“皓玉无瑕,雕文丧德”的一字之改,但文章中道元其实为了回应雪峰义存、云门文偃和宏智正觉三人的语言,特别是文中提到云门有“雪峰因语识人”。因此,道元所谓“皓玉无瑕,琢磨增辉”,与其说是道元对宏智正觉语言的改动,倒不如说是受到了宏智的“皓玉无瑕,雕文丧德”的启发,对宏智正觉的语言的一种参照更为恰当。这样理解,似乎更符合事实。

我在书中还考察了“狗子有无佛性”的公案。禅宗史上,所谓“狗子佛性”论,最早见于《景德传灯录》卷七兴善惟宽章。不过,自从赵州从谂提出“狗子无佛性”的说法以来,“狗子佛性无”便成为中国禅思想的一种重要思潮,受到广泛推崇。然而,纵观宋代以后的论述,可以发现,围绕“狗子佛性无”的理解,逐渐形成为两种类型,一种是沿袭《赵州录》,以大慧宗杲为代表的临济宗的类型,所谓“无”字公案便是。这时的“无”,并不再是赵州所言的“有无”之“无”,而是超越“有无”的一种“绝对无”。日本京都学派学者所讲的“绝对无”,其实来源于宋代的“无”字公案。另一种是宏智正觉的传承,首次出现了“狗子佛性有无”的论述。宏智不仅强调“狗子佛性无”,同时还强调“狗子佛性有”,有别于临济宗的传承。道元在《正法眼藏》《佛性》卷,除介绍“佛性无”的各种论述外,还同时介绍了宏智的“佛性有”。因此,道元的佛性论,有宏智佛性论的继承。然而,道元对“有”的理解,如同临济宗的“绝对无”一样,带有浓厚的“绝对有”的意涵。之前有关道元佛性论的研究,似乎忽略了这一点,我在书中专门进行了考察,自觉有新意。

道元在《正法眼藏》中对中国禅思想的一些观点学说进行了批判,比如心常相灭论批判和三教一致论批判等。从这些批判中,我们是不是同样也能看出道元与中国禅思想之间的“非连续性”?

何燕生:我在本书中讨论的“心常相灭论”问题,其实有一个时代背景。那是上世纪八九十年代,日本佛教学界掀起了所谓“批判佛教”的运动。“批判佛教”具体由驹泽大学的两位学者袴谷憲昭和松本史朗提出,在国际学界引起很大反响,他们强调:“佛教应有批判意识”,“佛教是一个有批判思想的宗教”。他们提出的这种论调,其实来自道元的《正法眼藏》。然而,他们对道元思想的理解,存在着许多漏洞,值得商榷的地方很多。比如,他们认为,道元对“心常相灭论”的批判,其实是针对日本中古时期天台宗的“本觉思想”。针对这一说法,我提出了反对意见。这是我撰写这篇论文的背景。

举例说来,道元对“心常相灭论”的批判,主要见于《办道话》和《即心是佛》。我着重考察了这两卷的撰述意图,并结合“灵知”“灵性”概念,提出了新的观点,即认为道元所批判的对象,并非日本中古时期的天台宗,实际上是中国唐代的洪州宗和荷泽宗;前者将知觉作用视为佛性或因缘,后者将“知”或“灵知”视为一切事物的根源,而这对于主张“身心一如”的道元来说,不能认同,因而遭到了道元的批判。同时,我还结合当时的时代背景,指出当时日本禅林的达摩宗和临济宗深受宋朝禅的影响,他们积极提倡“灵知不灭”和“修行无用论”,等等。因此,道元对“心常相灭论”的批判,其实也是针对当时的日本达摩宗和临济宗而展开的,可以说其实是一种宗派批判。道元对三教一致说的批评,同样可以这么去理解。

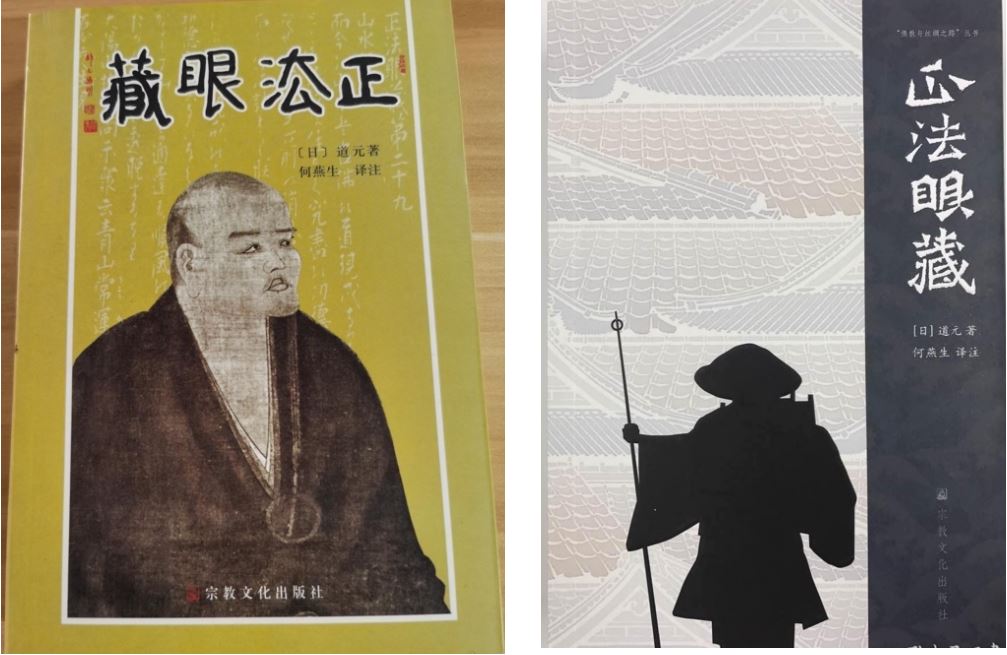

道元的代表著作是《正法眼藏》。《正法眼藏》是日本佛教史上第一部用日文撰写的专著,在日本被视为最难读懂的著作。究其原因,这很可能与其用日文和汉文夹杂的文体写成的缘故有关吧。您很早就将这部思想性很强的具有代表性的著作翻译成中文,在中国出版,其学术意义受到国内和国际学界的高度评价,日本有学者甚至明确指出,与其阅读现代日语翻译版的《正法眼藏》,不如阅读您的中文译本更容易理解道元的原意。国内很多读者、学者都是借助您翻译的中文版《正法眼藏》而认识道元的。据悉,您翻译《正法眼藏》,历时六年,2003年出版,2017年出版了修订版,填补了我国学界的空白。可否请您结合翻译心得,谈谈我们应该如何理解道元独特的语言特色?

何燕生:这涉及汉语禅学的日语转换。道元对汉语禅学的创造性的阐释,几乎全部来自他对汉文的理解。道元是说日本话的日本人,他对中国禅学的重构,主要表现在语言转化过程之中。比如,“即心是佛”一语,中国禅师们主要讨论“心”的问题,呈现出一种观念论式的理解。道元则把它们拆开来理解,读成“即”“心”“是”“佛”,赋予每一个字以一种新的含义;这种读法,当然也不同于日本一直以来的所谓“训读”方法,是道元的一种独创。道元同时强调应该与修行实践相结合,不能只是口头上空谈而已。这种理解,无疑颠覆了原来的含义。道元对汉语“诸恶莫作”“现成公案”“悉有佛性”“有时”“诸法实相”等的理解,同样带有这种倾向,可以说这是贯穿于道元所有日文著作的一个特点。道元巧妙地运用结构上完全相异的汉文和日文的特点,把原来由汉文表达的禅思想置于日语的脉络中进行理解,打破汉字的原义,赋予其新的含义,从而形成自己独特的禅语和思想。这种方式,也可以说继承了中国宋代公案禅“去意义化”的语言传统,力求表达潜藏在语言背后的更为深层的意蕴。

何燕生译注《正法眼藏》(宗教文化出版社,2003年第1版,2017年修订版)

您自2022年起,担任京都大学人文科学研究所的共同研究“禅研究班”班长,召集世界各地60余名学者进行合作研究,研究课题是“不可言说:禅的语言与翻译”,其中也研读道元的著作。您能大概介绍一下研究班的情况吗?

何燕生:京都大学人文科学研究所在“共同研究”方面,拥有悠久的传统和丰富的成果;“共同研究”也是该研究所享誉世界学林的一大学术亮点,其中,把禅作为课题进行研究,同样有着优良的传统,其代表性学者是柳田圣山(1922-2006),出版了大量划时代的优秀成果,也培养了一大批学者,比如马克瑞(John McRae)、佛尔(Bernard Faure)、石井修道等,他们都曾参加过柳田圣山主持的禅学研究班。其实,京都大学的禅学研究有两个传统,一个是哲学研究传统,基于哲学的立场来研究禅学。另外一个是“中国学”研究传统,即将禅宗与中国的文学、宗教、历史相结合,视禅宗为中国思想文化的一部分,进行研究。柳田圣山的中国禅宗史就是站在这样的立场。不久前,我写过一篇论文,着重介绍了后者,讨论他们的学术贡献。而这次由我主持的禅研究班,具体聚焦“语言”和“翻译”两个问题,力图打通学术分野之间的界限,进行跨学科的国际性合作研究。研究班成员来自活跃在日本、中国乃至欧美等地区的哲学、宗教学、语言学、艺术史、历史学等学科的学者。采取经典文本会读和研究成果发表相结合的形式。其中,经典会读以道元的《办道话》为对象。会读的目的在于借助各学科领域学者的参与,多角度地揭示道元富有特色的语言思想,具体聚焦道元在日语转换过程所呈现的日本特色。从文化交流史的角度来看,我认为此项研究也具有积极的意义。

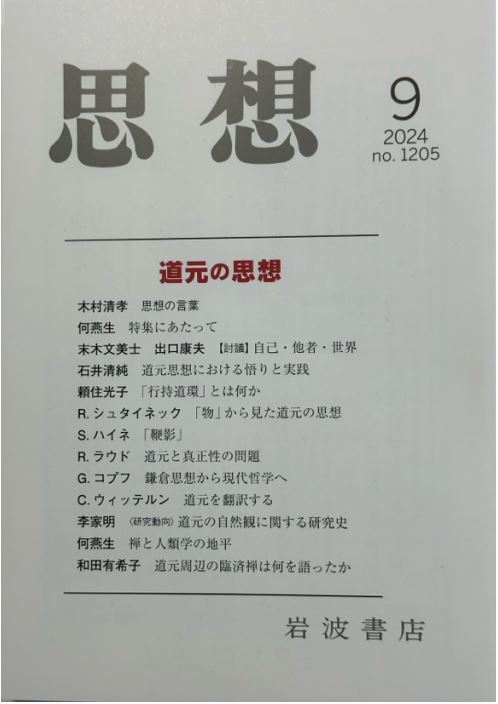

日本岩波书店《思想》2024年第9期《道元思想》专刊号

与日本国内的情况相比,道元在欧美学界似乎更受欢迎。最近,日本岩波书店发行的《思想》杂志隆重推出了“道元的思想”专刊号(2024年9月)。这一集“道元的思想”专刊号撰稿人,欧美学者居多。相比日本和欧美学界,汉语学界的道元研究似乎略显冷清,您如何看待这种现状?

何燕生:这一期的道元特集是我受岩波书店委托,由我来策划,负责主编。其实,《思想》每年有几期专刊号,迄今多以哲学家和思想家为主,而单独以佛教思想家组织专刊号,此次道元是第一次。此次专刊号内容以哲学方法研究为主,因为在日本和海外学界,道元一直以来拥有哲学家的形象。因此,这次特别邀请了东京大学名誉教授、佛教学者末木文美士和京都大学教授、著名哲学家出口康夫进行学术对谈,我本人担任主持,并向他们二人发问,具体围绕哲学的“自我・他者・世界”命题,讨论道元禅学思想的哲学意涵及其在当代的现实意义,是这一期的亮点之一。欧美学者的论文以哲学方法研究为特色,反映了目前国际学界道元研究的最新研究水准。

关于汉语世界的道元研究,据我了解,目前似乎还未形成学术性议题。早年已故华人学者傅伟勋教授出版过一本《道元》单行本,对道元的思想进行了介绍。我的《道元与中国禅思想》应该是汉语学界第一本学术专著。特别希望国内青年学者,能够借此机会,加入到道元禅学研究的学术行列来,共同进步。道元的思想的确难懂,建议初学者先看一看我翻译的《正法眼藏》。我一直觉得,我们的研究视野可以更加开阔一些,把中国禅学置于东亚乃至世界范围内进行探讨,这样我们会发现许多更为精彩的思想,而道元禅学为我们提供了这方面的帮助。

岩田庆治

岩田庆治著《道元との対話―人類学の立場から》(讲谈社,2000年)

您这次也在《思想》特集上发表了一篇探讨禅与人类学的论文,具体内容写的是日本著名人类学者岩田庆治的道元研究。我读后觉得与《道元与中国禅思想》侧重思想史的考察有所不同,这篇论文涉及不少“京都学派”的人物,呈现出浓厚的哲学意味,这是否反映了您在研究路径或视角上的某种转向?

何燕生:岩田庆治(1922-2013)是日本著名的文化人类学家,大学期间主攻地理学,后来转向文化人类学的研究,这一转向的动力源于他对隐藏在人与大地背后的人文思想的深刻关切。青年时期,岩田曾醉心于老庄思想,后来经历战时动荡,又在京都的禅寺修行数年。接触道元思想后,《正法眼藏》便成为岩田从不离身的案头书;岩田的人类学研究深深地打上了道元思想的烙印。然而,迄今学界对岩田道元论的研究,无论在人类学领域还是在道元研究领域,一直无人问津,可以说是一个空白。岩田是一位有着强烈问题意识的人类学者,他毕生探讨“万物有灵论”(animism),但他反对“万物有灵论”的首创者泰勒(Sir Edward Burnett Tylor, 1832-1917)主张“万物有灵”是宗教起源的进化论观点。岩田从东方文化出发,结合他对东南亚的田野调查,提出“万物有灵”是一切宗教赖以生存的基础,同时也是一切生命赖以存在的根源的说法,他将自己的这种观点命名为“新万物有灵论”或“今天的万物有灵论”等。他对道元思想的关注,也源于他对“万物有灵”的深刻洞察。岩田的道元论,内容十分丰富,涉及人类学、地理学、民俗学、宗教学等诸多领域,同时与“京都学派”的自然人类学、哲学之间的关系十分密切,与“京都学派”一样,对西方近代以人为中心的学术研究、“西方中心论”,持有强烈的批评态度。这也是岩田庆治的道元论之所以吸引我的最大魅力之所在。我在这篇论文中,透过岩田的道元论,探讨了禅与文化人类学的“接合点”与“边界”,试图通过岩田的尝试,打通人类学与禅思想之间融会贯通的路径;田野调查与禅修,都重视身体力行。岩田的尝试,对于我们当下的跨学科研究,颇富启示意义。